Cet article adopte volontairement un style infographique à des fins de vulgarisation. Il a vocation à fournir des clés de compréhension et des chiffres clés mais ne se substitue en aucun cas à une analyse scientifique. Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter le rapport du GIEC.

En août dernier, le GIEC a dévoilé la première partie de son nouveau rapport. Celle-ci explore la compréhension physique du système climatique et du changement climatique, et alerte sur les conséquences d’ores et déjà irréversibles du réchauffement climatique, par opposition aux phénomènes que nous pouvons encore éviter. La seconde partie du rapport portera quant à elle sur les impacts, l’adaptation et la vulnérabilité des sociétés humaines et des écosystèmes au changement climatique, tandis que la troisième et dernière partie proposera des solutions globales à mettre en œuvre pour atténuer les effets du changement climatique.

Qu’est-ce que le GIEC ?

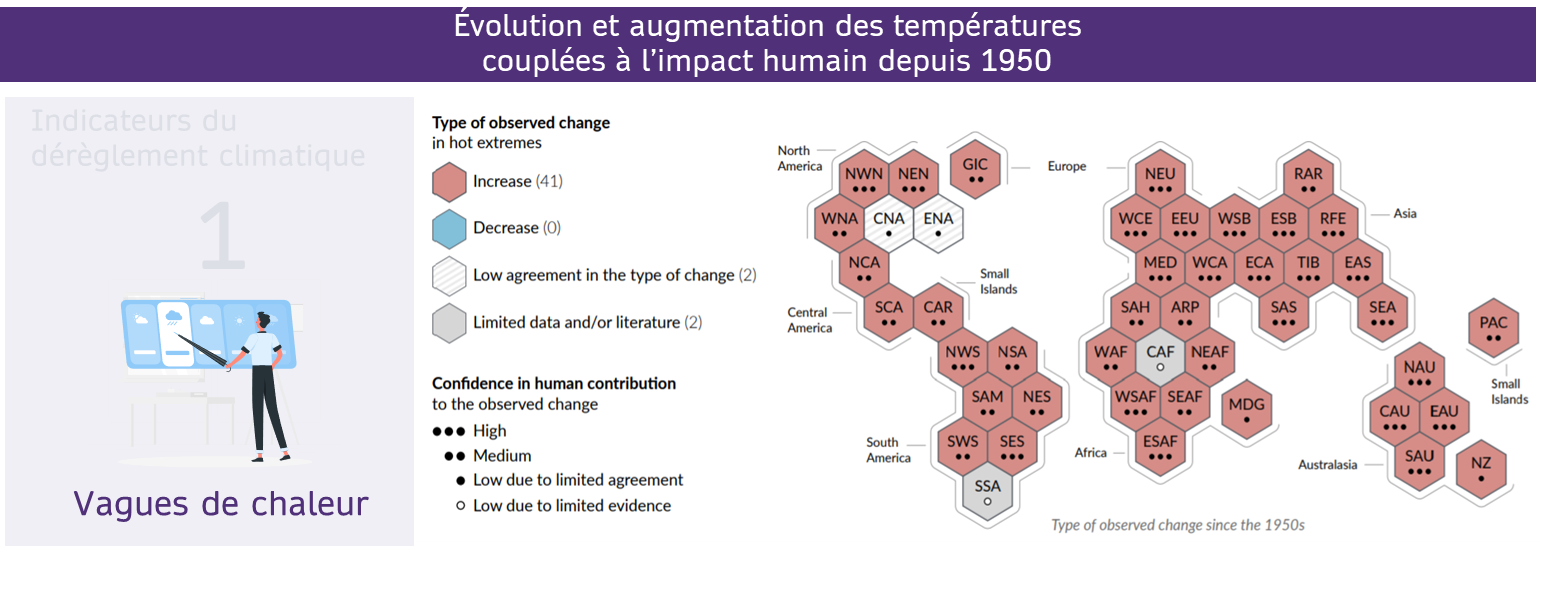

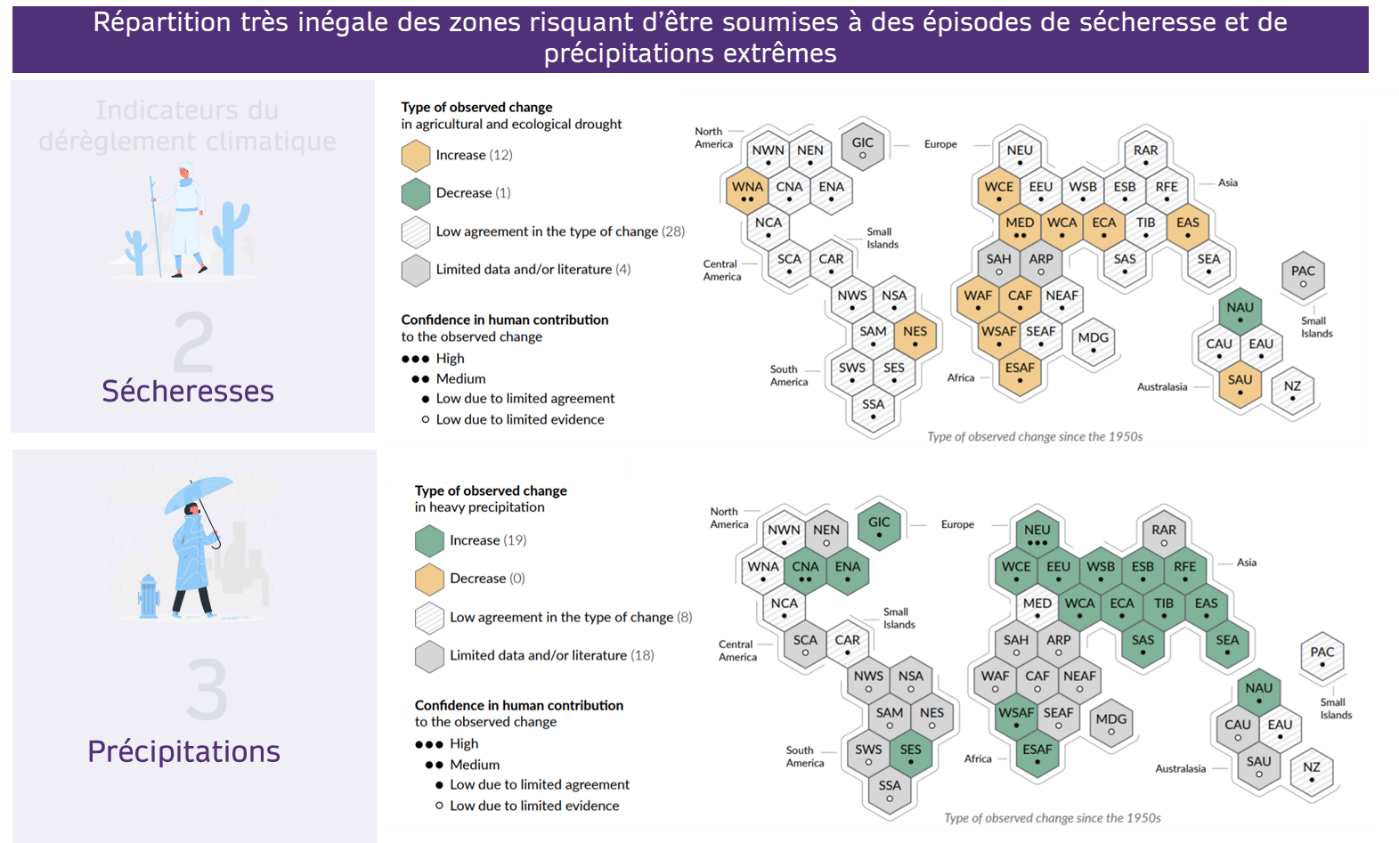

Des bouleversements selon les trois principaux indicateurs du dérèglement climatique

Les experts du GIEC s’appuient sur trois principaux indicateurs du dérèglement climatique : l’augmentation de la température, les sécheresses, et en enfin les épisodes de précipitations extrêmes.

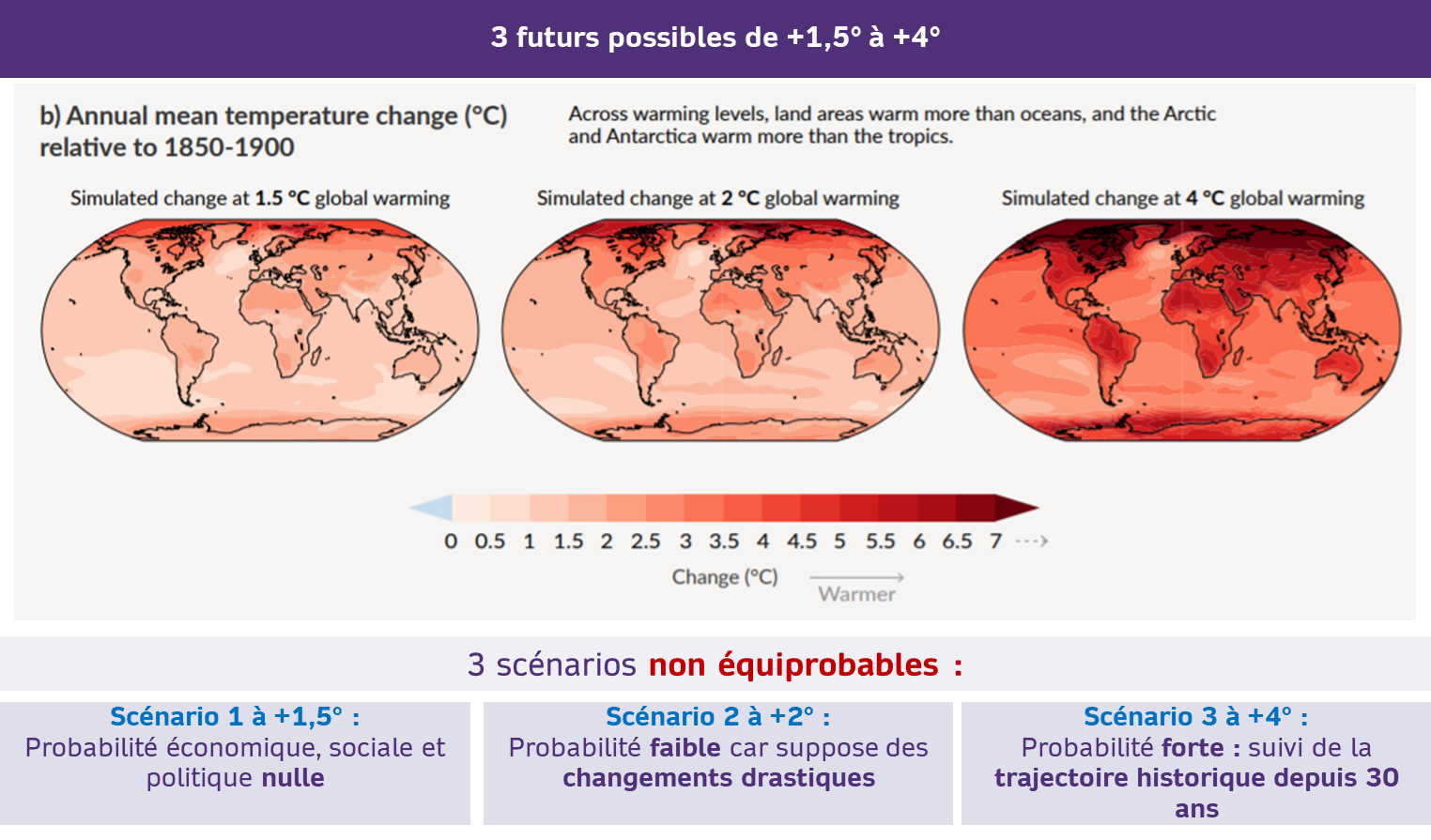

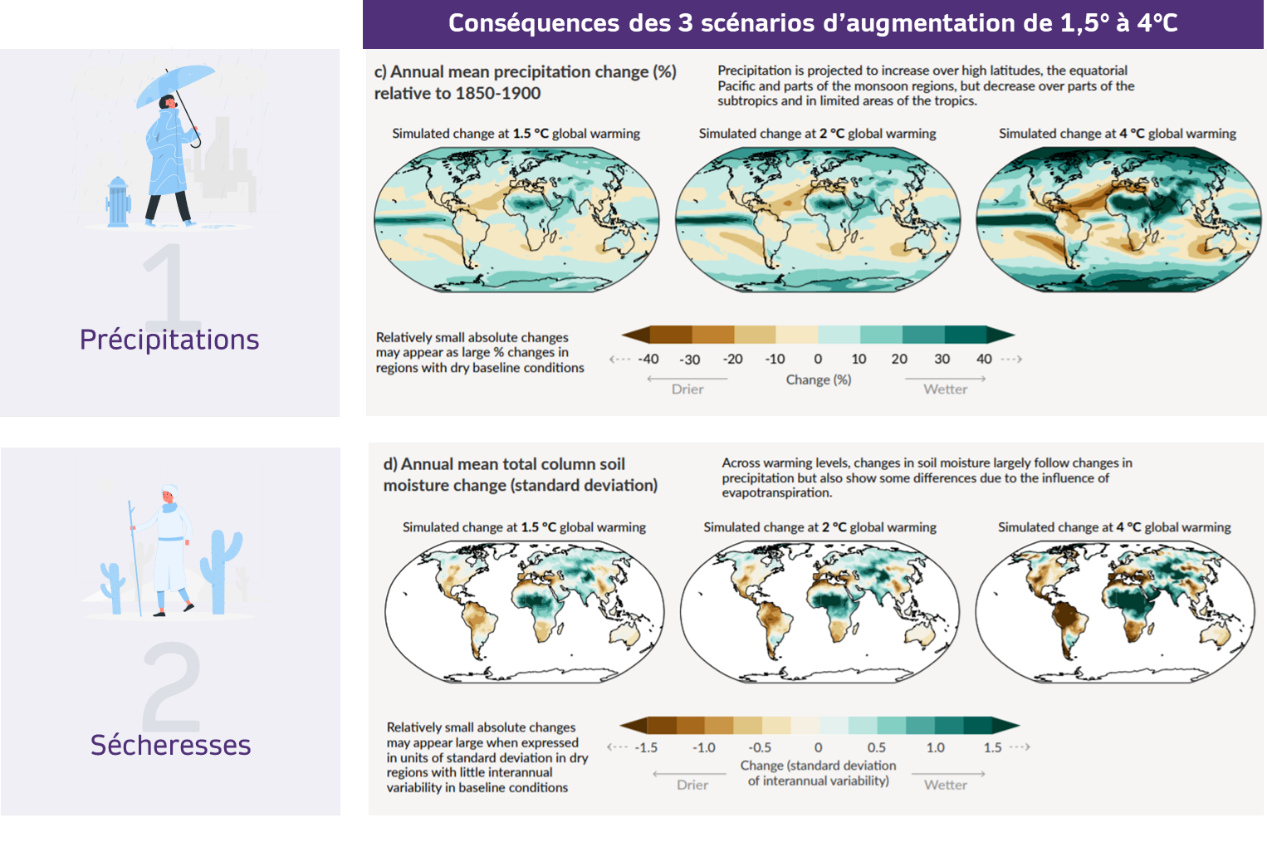

Trois futurs possibles de +1,5°C à +4°C

Le rapport du GIEC modélise trois futurs possibles allant de +1.5°C à 4°C. Ces trois scénarios ne sont pourtant pas équiprobables : le premier scénario limitant le réchauffement climatique à +1.5°C est d’ores et déjà à écarter, dans la mesure où il suppose une baisse drastique des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle mondiale. Le second scénario à +2°C suppose lui aussi un engagement climatique et politique fort. Si la probabilité de ce scénario est également faible, il n’est pas à écarter pour autant. Enfin, le troisième scénario à +4°C constitue le scénario le plus probable pour la planète. Celui-ci suit en effet la trajectoire d’émission de gaz à effet de serre actuelle et constituerait un scénario catastrophe qui rendrait impossible la vie dans certaines zones de la planète.

Des changements structurants

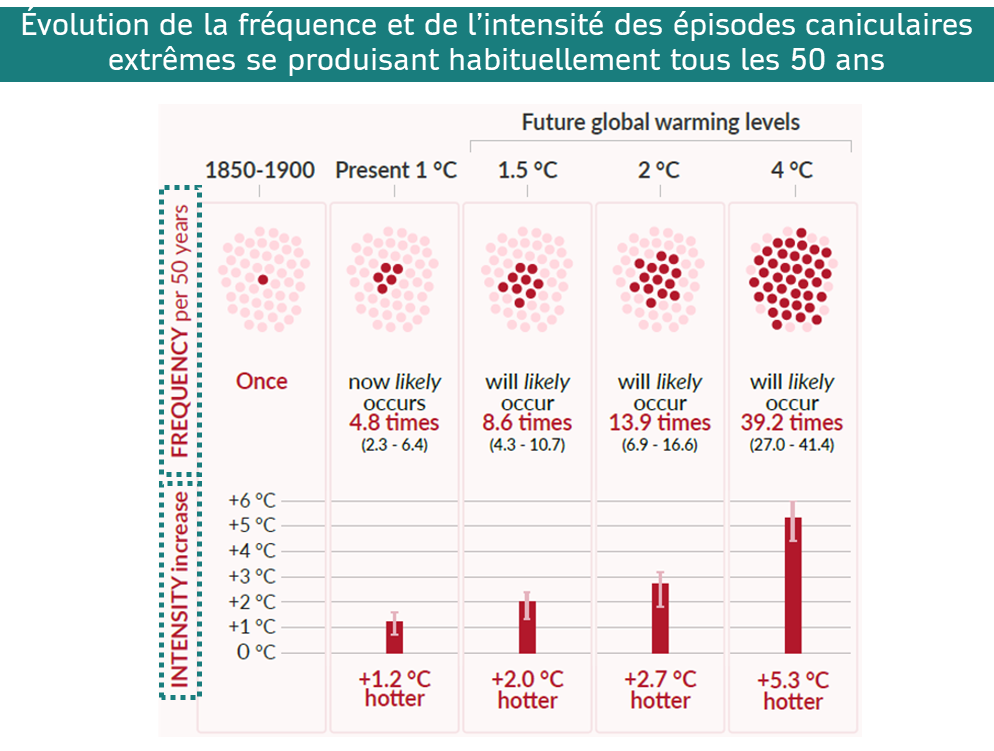

Le dérèglement climatique se manifeste par l’augmentation de l’intensité et de la fréquence des catastrophes naturelles liées aux trois indicateurs vus précédemment.

Le dérèglement climatique se manifeste par l’augmentation de l’intensité et de la fréquence des catastrophes naturelles liées aux trois indicateurs vus précédemment.

Episodes caniculaires, sécheresses ou pluies intenses : ces trois phénomènes sont appelés à augmenter de façon importante sur les prochaines décennies, en fonction de l’ampleur de l’augmentation de la température globale.

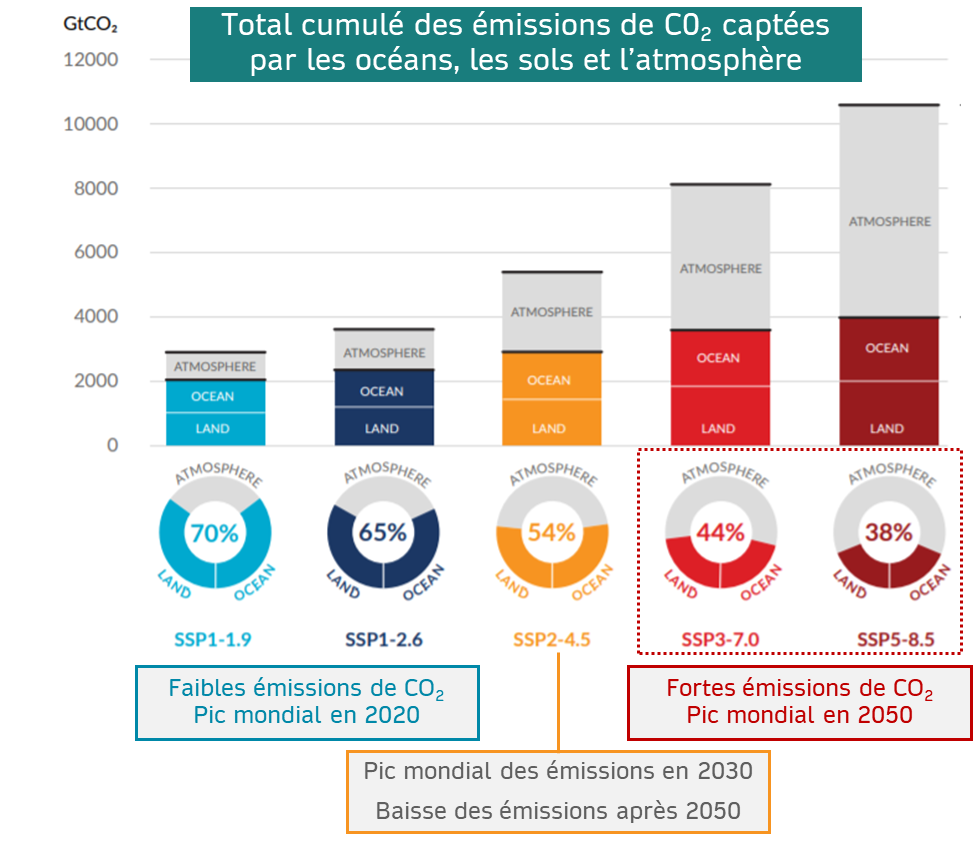

Dans les trajectoires d’émissions de gaz à effet de serre les plus pessimistes, la part de CO2 absorbée par les puits de carbone que sont les océans et les sols est nettement inférieure à celle de l’atmosphère.

Dans les trajectoires d’émissions de gaz à effet de serre les plus pessimistes, la part de CO2 absorbée par les puits de carbone que sont les océans et les sols est nettement inférieure à celle de l’atmosphère.

Ce phénomène de saturation des océans et des sols laisse présager l’accélération de l’accumulation de CO2 dans l’atmosphère.

Le schéma suivant introduit un deuxième type de projections utilisées par les experts du GIEC, les shared socio-economic pathways (SSP) ou trajectoires socioéconomiques partagées. Au nombre de cinq, celles-ci modélisent différents futurs en fonction du niveau d’émissions de gaz à effet de serre et de l’année d’atteinte du pic mondial d’émissions [4]. Ces trajectoires reposent sur des hypothèses socio-économiques, des comportements et des politiques publiques dont l’ampleur est radicalement différente. Un scénario optimiste voudrait que le pic d’émissions soit proche voire déjà derrière nous, tandis que dans un scénario dit « catastrophe », les émissions poursuivraient leur hausse jusqu’à l’atteinte du pic au milieu du siècle.

Des conséquences concrètes

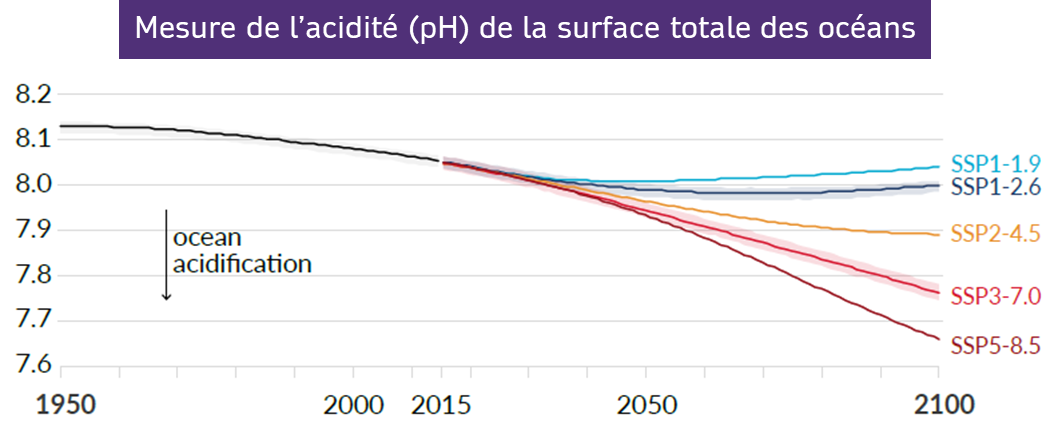

Le surplus de CO2 dans l’eau évoqué ci-dessus est en grande partie responsable de la nette diminution du pH des océans ces dernières décennies. Hormis dans les deux trajectoires d’émissions de CO2 dites « optimistes », il est fort probable que ce phénomène s’accélère au cours du 21ème siècle. Il n’est pas sans conséquence pour la biodiversité sous-marine, dans la mesure où il bouleverse le plancton marin, à la base de la chaîne alimentaire océanique.

Le surplus de CO2 dans l’eau évoqué ci-dessus est en grande partie responsable de la nette diminution du pH des océans ces dernières décennies. Hormis dans les deux trajectoires d’émissions de CO2 dites « optimistes », il est fort probable que ce phénomène s’accélère au cours du 21ème siècle. Il n’est pas sans conséquence pour la biodiversité sous-marine, dans la mesure où il bouleverse le plancton marin, à la base de la chaîne alimentaire océanique.

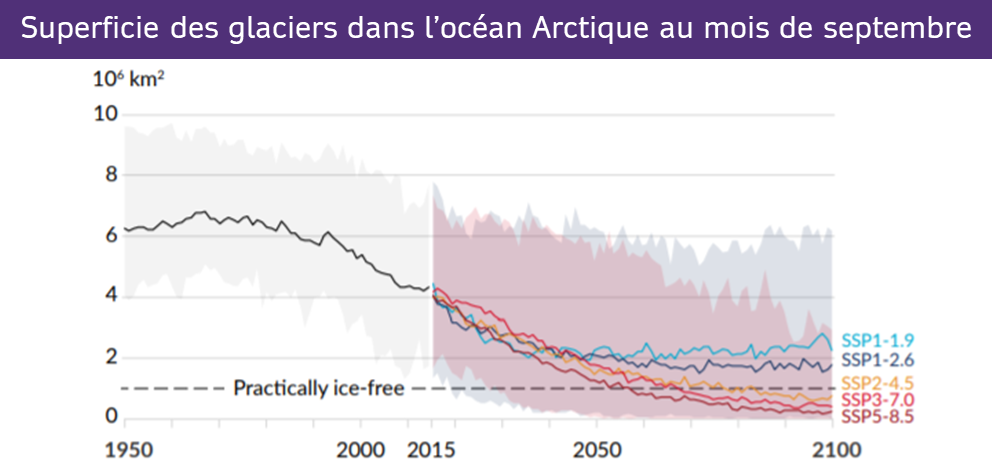

2 millions de m2 : c’est la diminution de la surface moyenne de la banquise au mois de septembre ces trois dernières décennies, soit plus de trois fois la superficie de la France.

2 millions de m2 : c’est la diminution de la surface moyenne de la banquise au mois de septembre ces trois dernières décennies, soit plus de trois fois la superficie de la France.

Dans la trajectoire d’émissions de CO2 intermédiaire, il n’y aurait déjà quasiment plus de banquise à la fin de l’été avant 2080. Cette situation serait même atteinte avant 2060 dans le scénario le plus pessimiste.

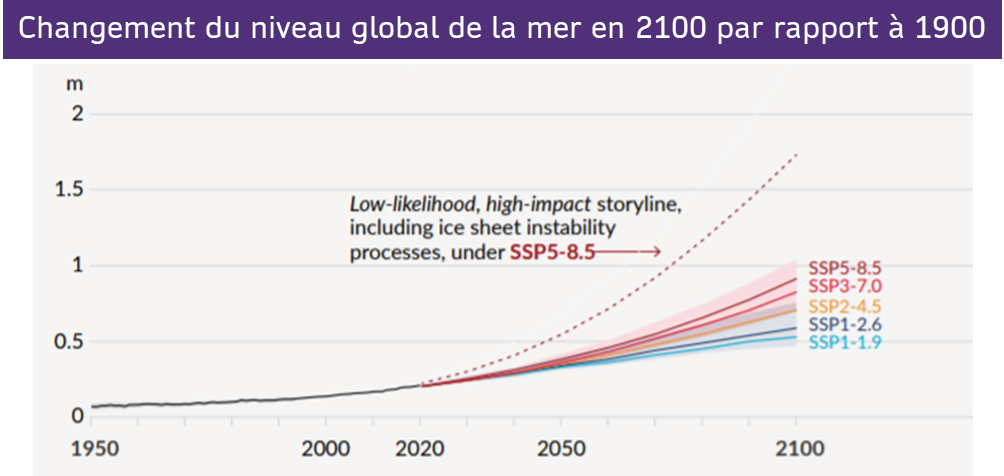

Selon les experts du GIEC, même dans le scénario le plus optimiste, une augmentation du niveau marin de l’ordre de 50 centimètres est inéluctable à horizon 2100.

Selon les experts du GIEC, même dans le scénario le plus optimiste, une augmentation du niveau marin de l’ordre de 50 centimètres est inéluctable à horizon 2100.

A plus long-terme, les experts du GIEC n’excluent pas le risque d’une montée des eaux de l’ordre de plusieurs mètres d’ici 2300. Dans ce scénario catastrophe, de nombreuses villes côtières viendraient à disparaître.

Références

[1] Ar6 Synthesis Report: Climate Change 2022

https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-cycle/

[2] Huet, Sylvestre. « Le rapport du GIEC en 18 graphiques », Le Monde, 9 août 2021.

https://www.lemonde.fr/blog/huet/2021/08/09/le-rapport-du-giec-en-18-graphiques/

[3] Vie Publique. « Rapport du Giec sur le climat : un constat alarmant ». 10 août 2021. https://www.vie-publique.fr/en-bref/281114-rapport-du-giec-sur-le-climat-un-constat-alarmant

[4] Riahi et al. « The Shared Socio-Economic Pathways (SSPs): An Overview ». International Committee on New Integrated Climate Change Assessment Scenarios. https://unfccc.int/sites/default/files/part1_iiasa_rogelj_ssp_poster.pdf

[5] Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique. « Publication du premier volume du sixième rapport du GIEC ». 27 août 2021.

https://unfccc.int/sites/default/files/part1_iiasa_rogelj_ssp_poster.pdf